展覧会の企画例20選!開催までの流れ・ポイントを解説

目次

現在、多くの企業がさまざまなジャンルの展覧会を企画・主催しています。アートを通じて地域の文化振興に取り組むことは、社会貢献になるだけではなく、企業の存在意義を広く伝え、企業ブランドを強化するうえでも効果的です。

しかし、いざ展覧会を企画しようとしても、なにから手をつけていいのかわからないと悩む方もいるかもしれません。そんなときは、過去の事例を参考にしましょう。

本記事では、展覧会の概要と開催までの流れ、展覧会の企画例20選、展覧会におすすめの会場を紹介します。

大人数のレクリエーションにぴったりの会場をお探しですか?都内有数の広さと充実した設備を持つ「IKUSA ARENA」なら、企画・運営まで一貫してサポートできます。

展覧会とは

展覧会とは、美術工芸品や産業製品を収集して、特定の会場で限られた期間のみ展示し、一般公開する催しです。一定の目的を達成するために、主催者が出品者の協力を受けて実施します。出品者が来場者に作品を販売したり、自らをPRしたりする目的で行うケースも珍しくありません。

収集品を恒久的に展示する美術館や博物館などとは異なり、展覧会は数週間から数ヶ月単位で開催するのが一般的です。また、複数の施設を順に巡る「巡回展」と呼ばれるものもあります。

展覧会の主な展示物は、絵画や彫刻、写真などのアート作品です。デザインや歴史的資料、科学的な発見など、特定のテーマに基づいた展覧会も開催されており、来場者に新たな視点や刺激を与えています。

展覧会と展示会の違い

一般的に、展覧会は芸術や学術を対象とし、来場者の知識や理解を深めたり、インスピレーションを促したりすることを主な目的としています。一方、展示会はビジネスを目的としたイベントで、企業が自社の商品やサービスを展示して販売拡大や販路開拓、マーケティングを行う場です。

また、展覧会は小規模で長期的に開催することが多いのに対して、展示会は通常、大規模な会場で1〜3日程度の短期間行います。

展覧会を開催するまでの流れ

自社で展覧会を開催する際は、全体的な流れを把握して準備を進めることが重要です。以下で順を追って見ていきましょう。

1.展示会のテーマを決める

展覧会は、まずテーマを決めるところからスタートします。テーマが決まったら、それに合わせた作品を選び、展示プランを立てましょう。作品の点数や大きさ、額装の有無などを把握しておくと、展示内容に合う会場を探しやすくなります。

2.予算を決める

展覧会を開催するにあたって重要なのが予算計画です。出展に必要な費用項目と金額を洗い出し、予算を概算します。主な費用項目は以下のとおりです。

- 会場のレンタル料

- 作品輸送および保険費用

- プロモーション費用(広告、チラシやパンフレットの制作・発送、Webサイト作成など)

- 会場設営費(空間デザイン制作、施工、装飾、撤去など)

- 人件費(会場受付スタッフ、会場監視員など)

- その他経費(お弁当、飲食、交通費、光熱費など)

このなかでも作品の輸送費や保険料、会場設営費、プロモーション費用は大きな出費となります。展覧会を成功に導くには、限られた予算で高い成果を得られるように、適切な業者やプランを選ぶことが重要です。

3.会場を決める

次に行うのは会場探しです。人気のギャラリー・会場は1年以上先まで予約が埋まっていることも多いため、遅くとも半年前、できれば1年前に決定するのが望ましいでしょう。会場の候補としては、貸ギャラリー、自治体が運営する「公民館」「市民センター」などの公共施設、イベントホールが挙げられます。各会場の特性を把握したうえで、展覧会の内容や規模に合った場所を選ぶことが重要です。

また、来場者が気軽に足を運べるかどうかは、展覧会の成功を左右する要素となります。公共交通機関からのアクセスのよさ、駐車場の有無などを考慮して、適切な会場を選びましょう。気になる会場が見つかったら、事前に下見をして設備や雰囲気を確認することをおすすめします。

▼関連記事

東京都内のイベントホール22選!キャパ別に特徴やアクセスを紹介

4.作品の展示方法を決める

予算や会場が決まったら、作品をどのように展示するかを決めます。例えば「グループ展」の場合、作家別に展示するのが一般的ですが、時代別、テーマ別などの切り口も考えられるでしょう。来場者の視点に立って展示方法を工夫することで、満足度の向上や集客につながります。

5.プロモーションを行う

商品やサービスを宣伝・広告する活動や手法をプロモーションといいます。展覧会の注目度を高め、集客率をアップさせるためには、プロモーションが欠かせません。代表的な手法として、以下のようなものが挙げられます。

- SNSを活用する

- 展覧会の情報サイトや、自社のWebサイトに掲載する

- 案内状や招待状を送付する

- ポスターや看板を掲出する

- メディアに広告を出す

- プレスリリースを配信する

効果的なプロモーションは、集客に直結します。予算を考慮したうえで、費用対効果が高いプロモーション戦略を策定し、実施しましょう。

6.当日の運営をシミュレーションする

展覧会の運営には、受付・アテンド・進行管理などさまざまな業務が発生します。展覧会を成功させるためには、スタッフを適切に配置することが必要です。全員が効率よく動けるよう、役割を分担しましょう。美術作品は高額作品も多く、予期せぬトラブルが発生する可能性があります。事前に起こり得るトラブルと対策をシミュレーションしておくことが重要です。適切な導線設計やリスク管理を行うことにより事故や混乱を未然に防ぎましょう。

個展・グループ展の企画例5選

個展・グループ展の企画例5選を紹介します。

和モダンな内装、700人規模のアクティビティスペース、配信・演出設備が揃ったリーズナブルな東京のレンタル施設「IKUSA ARENA」

1.大岩オスカール個展「ライトショップ」“Light Shop Oscar Oiwa Exhibition”│銀座 蔦屋書店

大岩オスカールは、ブラジル・サンパウロで生まれ、東京とニューヨークに拠点を置いているアーティストです。それぞれの都市の環境や社会課題を、皮肉や遊び心を交えて描く絵画作品は高い評価を得ています。俯瞰的でダイナミック、かつ緻密なタッチが特徴です。「銀座 蔦屋書店」にて開催された個展では「ライトショップ」というタイトルが示すように、光を象徴的に描いたシリーズを発表しました。

参照:【展覧会】大岩オスカール 個展「ライトショップ」|銀座 蔦屋書店

2.髙山陽介 個展「かえり」│ANOMALY

髙山陽介は群馬県生まれの彫刻家で、自身の体験や記憶を織り交ぜた木造彫刻を制作しています。木の塊から彫る伝統的な彫刻、薄い版木を彫ったレリーフなど、彫刻の概念を追及した作品が特徴です。「かえり」は、東京都品川区のギャラリー「ANOMALY」で開催された2度目の個展です。「突然目の前に現れる、存在することと存在しないことの象徴である猫」と「こちらの世界とあちらの世界を隔てる擁壁」を題材として、2つの新しいシリーズを展示しました。

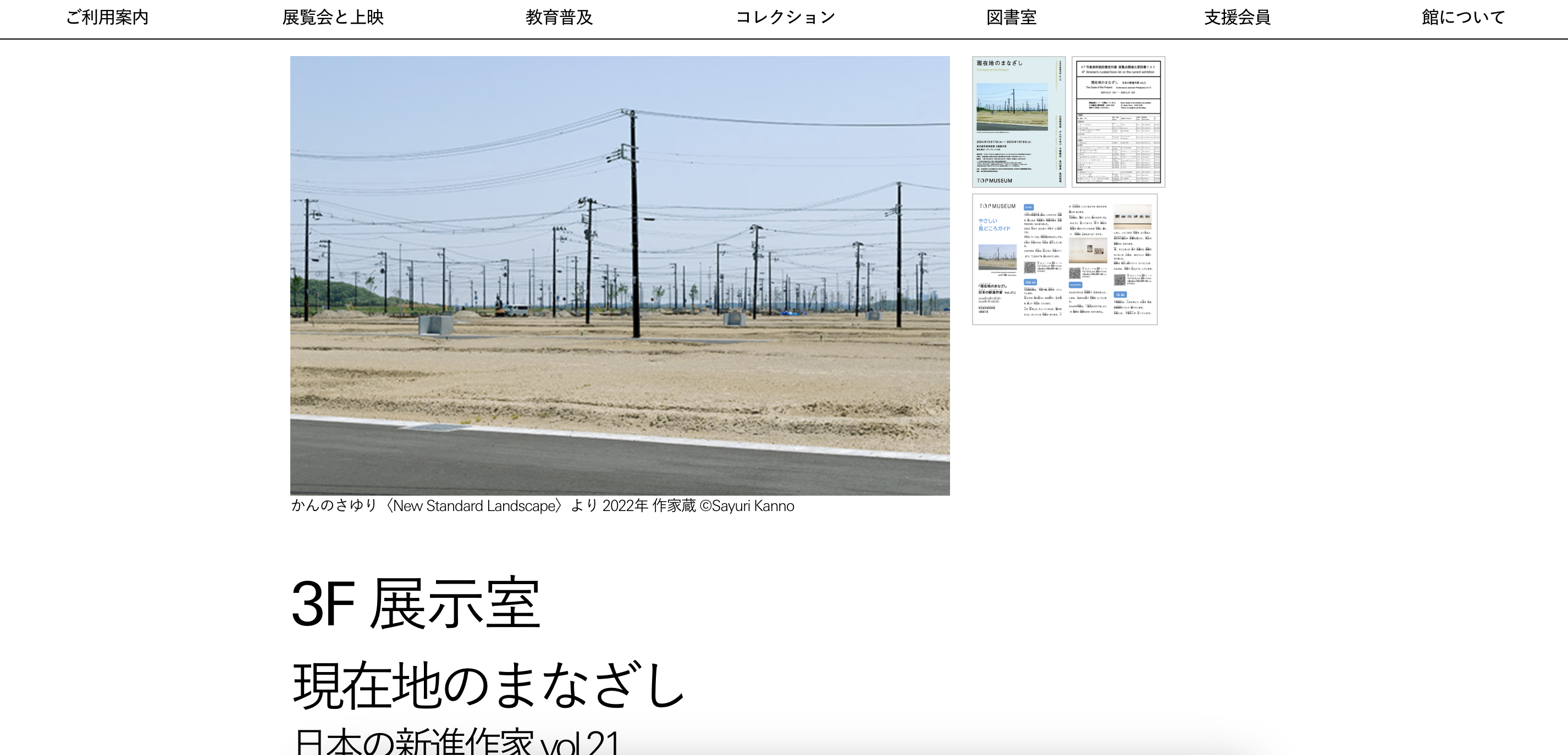

3.現在地のまなざし 日本の新進作家 vol.21│東京都写真美術館

「日本の新進作家」展は、恵比寿ガーデンプレイス内「東京都写真美術館」で2002年から継続して開催されている展覧会です。写真や映像の分野で将来性のある作家を発掘・支援することを目的としています。21回目となる「現在地のまなざし」は、自身の感性に従って社会・環境・人と人との関係性を問い直し、写真を通していつもと少し違う世界の見方を提示する5 名の作家たちの多様な試みを紹介しています。

参照:現在地のまなざし 日本の新進作家 vol.21|東京都写真美術館

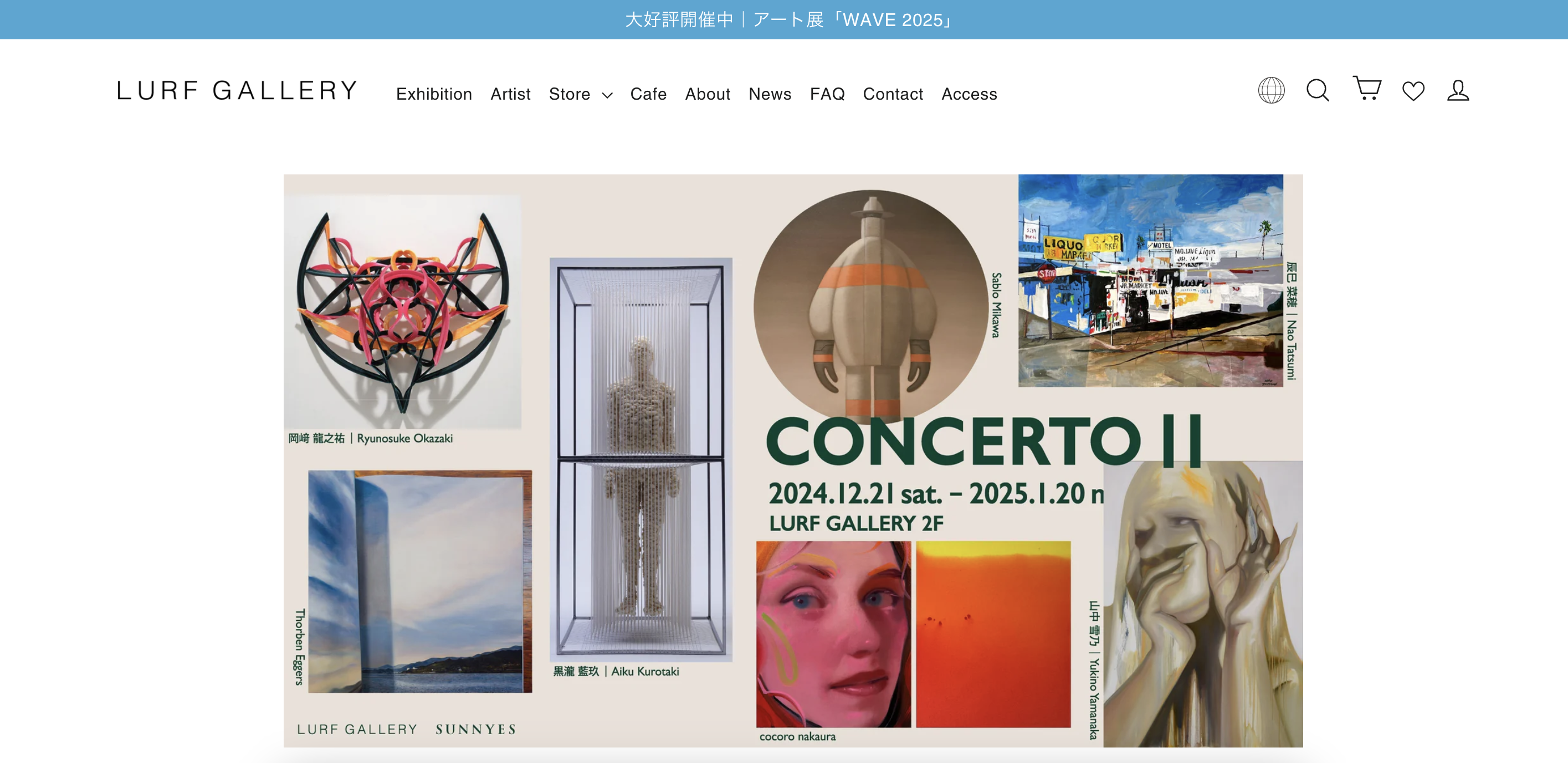

4.グループ展「CONCERTO II」│LURF GALLERY

「CONCERTO II」は、独自の表現と世界を持った実力派作家によるグループ展です。東急東横線「代官山駅」から徒歩5分のアートギャラリー「LURF GALLERY」で開催されました。2023年に続き2回目となる本展は7名の作家が新作を中心に発表し、普段は別々に活躍するソリストたちの「協奏曲(コンチェルト)」を楽しめる展示内容です。どの作品も湧き上がるエネルギーや生命力に満ちあふれています。

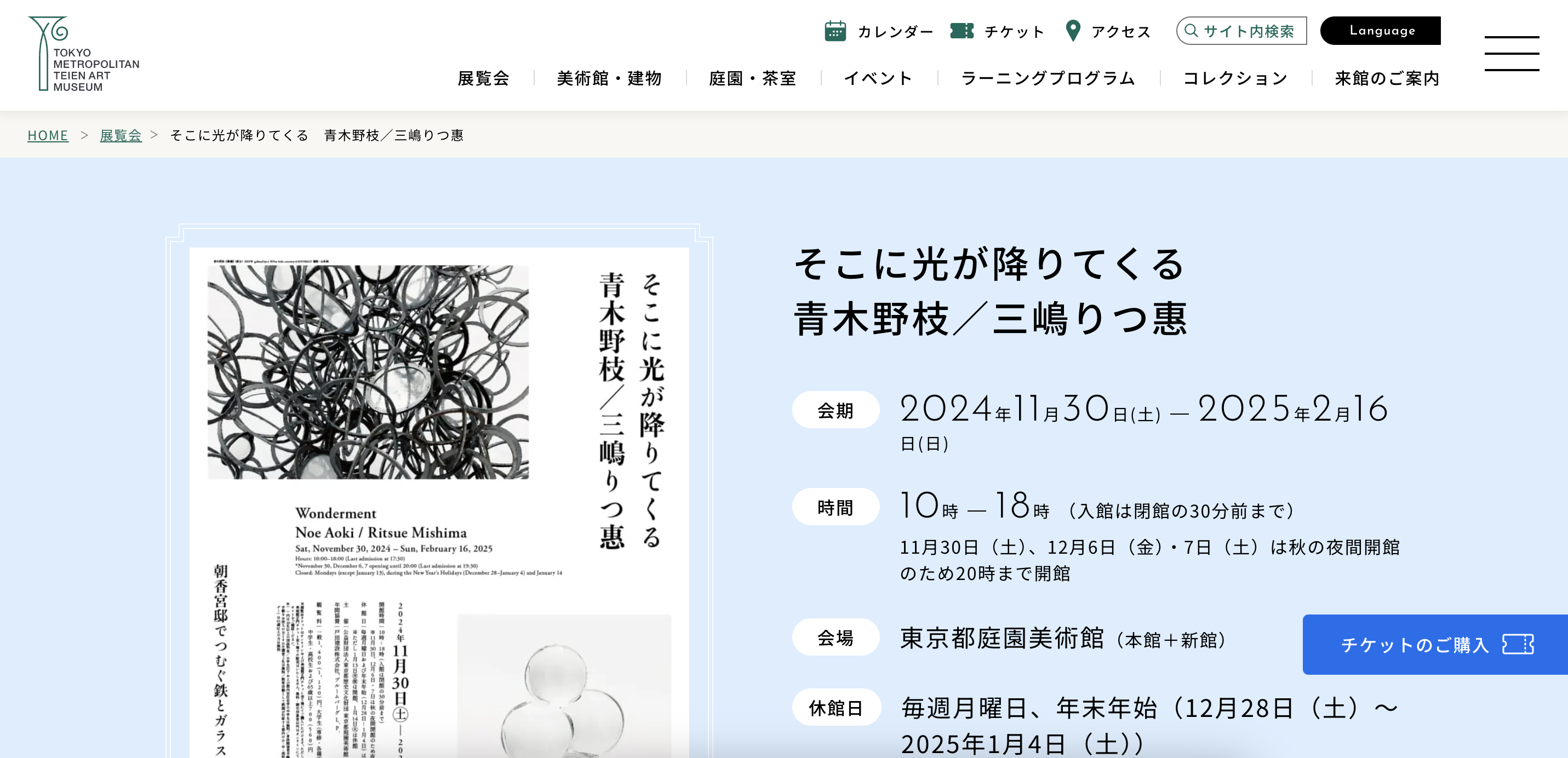

5.そこに光が降りてくる 青木野枝/三嶋りつ惠│東京都庭園美術館

「そこに光が降りてくる」は、現代アートシーンの第一線で活躍を続ける二人の作家、青木野枝と三嶋りつ惠による展示です。アール・デコ様式の建築「東京都庭園美術館」の各所に二人の作品を配置し、新たな視点で装飾空間を照らし出しました。鉄とガラスという異なる素材を用いて制作された大型インスタレーションや新作が公開され、歴史ある室内空間と作品がハーモニーを織りなしました。

参照:そこに光が降りてくる 青木野枝/三嶋りつ惠|東京都庭園美術館

日本美術をテーマにした展覧会の企画例5選

日本美術をテーマにした展覧会の企画例5選を紹介します。

和モダンな内装、500人規模のアクティビティスペース、配信・演出設備が揃ったリーズナブルな東京のレンタル施設「IKUSA ARENA」

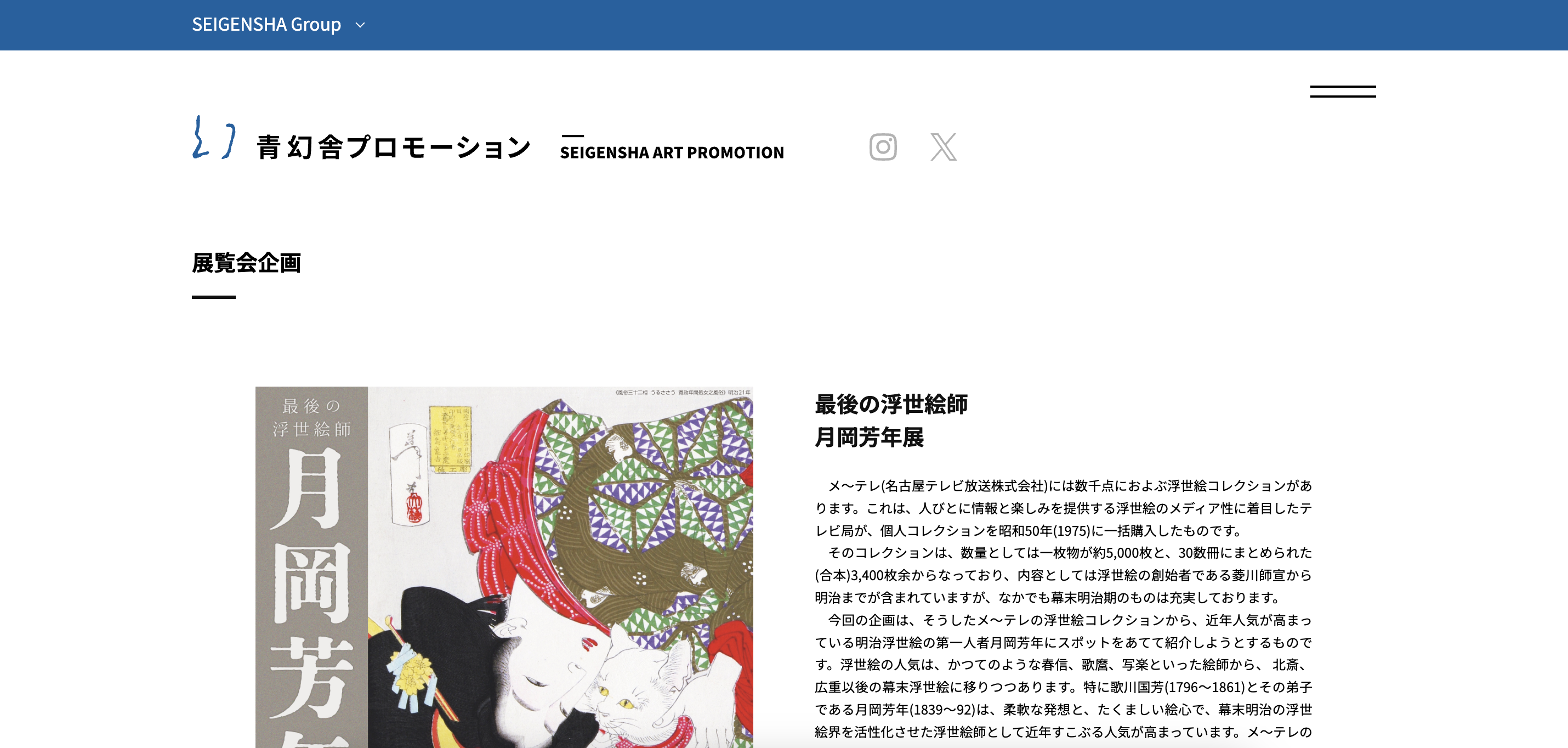

6.最後の浮世絵師 月岡芳年展│金沢21世紀美術館など5会場

「最後の浮世絵師 月岡芳年展」は、幕末から明治時代中期にかけて活躍し、「最後の浮世絵師」とも称される月岡芳年(1839〜1892)の作品にスポットを当てた展覧会です。2021年から2024年にかけて金沢21世紀美術館、八王子市夢美術館、九州芸文館など全国を巡回し、各地で魅力あふれる芳年作品を鑑賞できる機会を提供しました。

7.動き出す浮世絵展 TOKYO│寺田倉庫 G1ビル

「動き出す浮世絵展TOKYO」は、葛飾北斎や歌川広重といった世界的な浮世絵師の作品300点以上を、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングなどの最新技術で再現した、大人から子どもまで楽しめる体験型デジタルアートの展覧会です。名だたる傑作の数々が立体空間に映し出され、浮世絵の世界に没入することができます。日本各地やイタリア・ミラノで開催され、東京ではりんかい線「天王洲アイル」駅から徒歩5分の「寺田倉庫 G1ビル」が会場となりました。

参照:動き出す浮世絵展 |Ukiyoe Immersive Art Exhibition

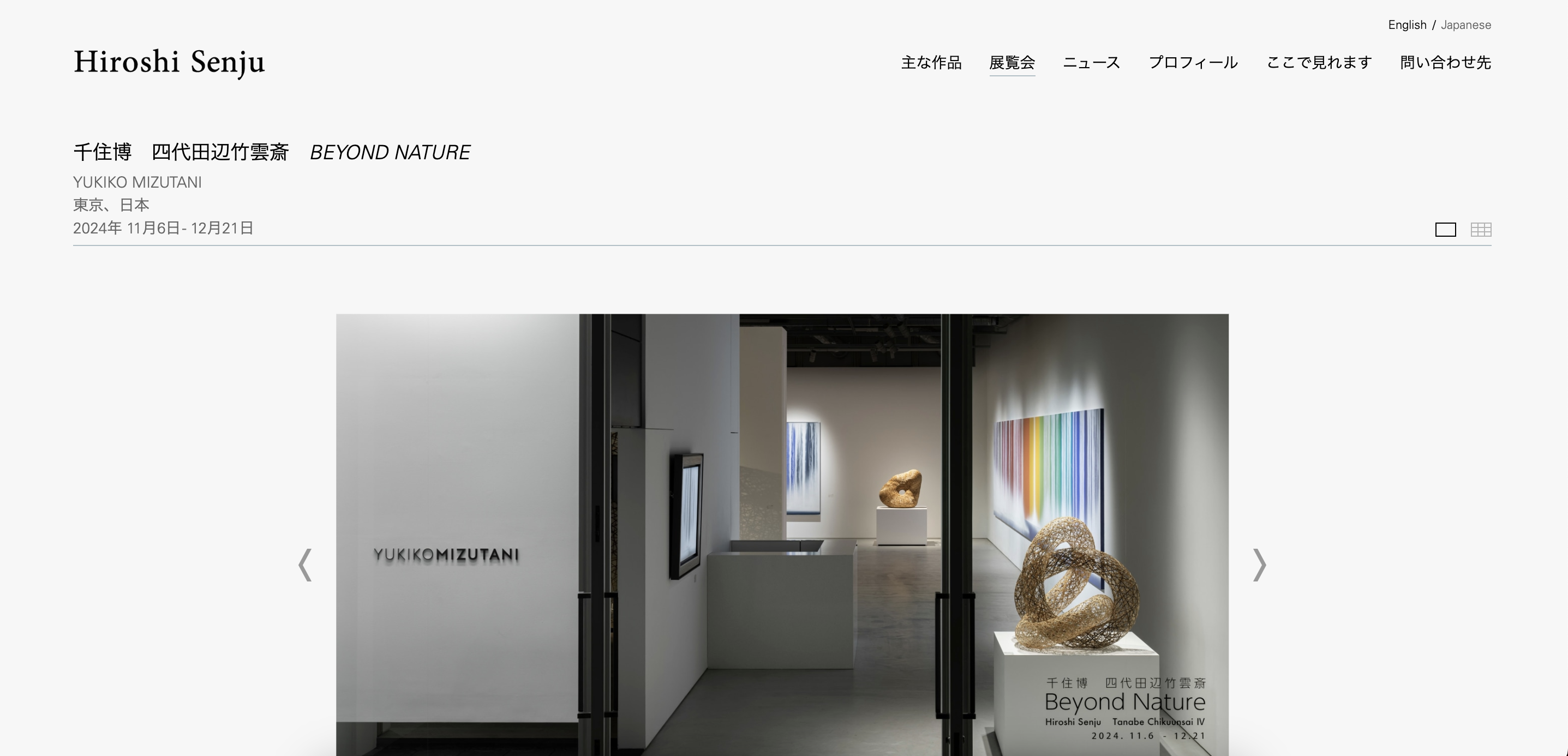

8.千住博 四代田辺竹雲 Beyond Nature│YUKIKOMIZUTANI

「千住博 四代田辺竹雲斎 Beyond Nature」は、世界的に活躍する日本画家である千住博と、竹工芸家・四代田辺竹雲斎がコラボレーションした展覧会です。東京都品川区のコンテンポラリーアートギャラリー「YUKIKOMIZUTANI」で開催した本展は、千住博による「ウォーターフォール」シリーズの新作と、四代田辺竹雲斎によるサイトスペシフィックなインスタレーションを含む作品群で構成されました。ともに伝統を受け継ぎながら、現代的な表現を追求している二人が織りなす独創的な世界観を体感できる展示となりました。

参照:千住博 四代田辺竹雲斎「Beyond Nature」|Hiroshi Senju

9.屑 屑 kuzu kuzu│STUDIO伽藍裡 garali

「屑 屑 kuzu kuzu」は、木製浴槽専門メーカーの檜創建と、東京・上海を拠点とする設計事務所の小大建築設計事務所がコラボレーションした、伝統的浴槽材の檜や椹(さわら)の持つ独自の魅力を体験する展覧会です。普段廃材として扱われる「鉋屑」を連結し吊るすことで、これらの浴槽材が持つ「香り」と「柔らかさ」を直接体感できる空間づくりを実現しました。来場者は、中央に設置された檜の浴槽に腰を下ろし、その心地よい香りや木のぬくもり、柔らかさに包まれながら、まるで「木曽の森」にいるような体験ができます。会場は東京都千代田区の「STUDIO伽藍裡 garali」です。

参照:ニュース&トピックス|屑 屑 kuzu kuzu|檜創建株式会社

10.HAPPYな日本美術 ―伊藤若冲から横山大観、川端龍子へ―│山種美術館

「HAPPYな日本美術 ―伊藤若冲から横山大観、川端龍子へ―」は、長寿や子孫繁栄、富や幸福など、人々の願いが込められた作品を集めた展覧会です。日本初の日本画専門美術館「山種美術館」による展示で、昔からの縁起物である松竹梅や七福神など、幸せを呼び込むモチーフとして現代人にも親しみやすい美術品を紹介しました。可愛らしい表情に癒される伊藤若冲「伏見人形図」や、琵琶を弾く蛙がユーモラスな柴田是真「墨林筆哥」など、思わず笑みがあふれるHAPPYな展覧会となりました。

参照:【特別展】HAPPYな日本美術 ―伊藤若冲から横山大観、川端龍子へ―|山種美術館

子ども・親子向け展覧会の企画例6選

子ども・親子向け展覧会の企画例6選を紹介します。

和モダンな内装、500人規模のアクティビティスペース、配信・演出設備が揃ったリーズナブルな東京のレンタル施設「IKUSA ARENA」

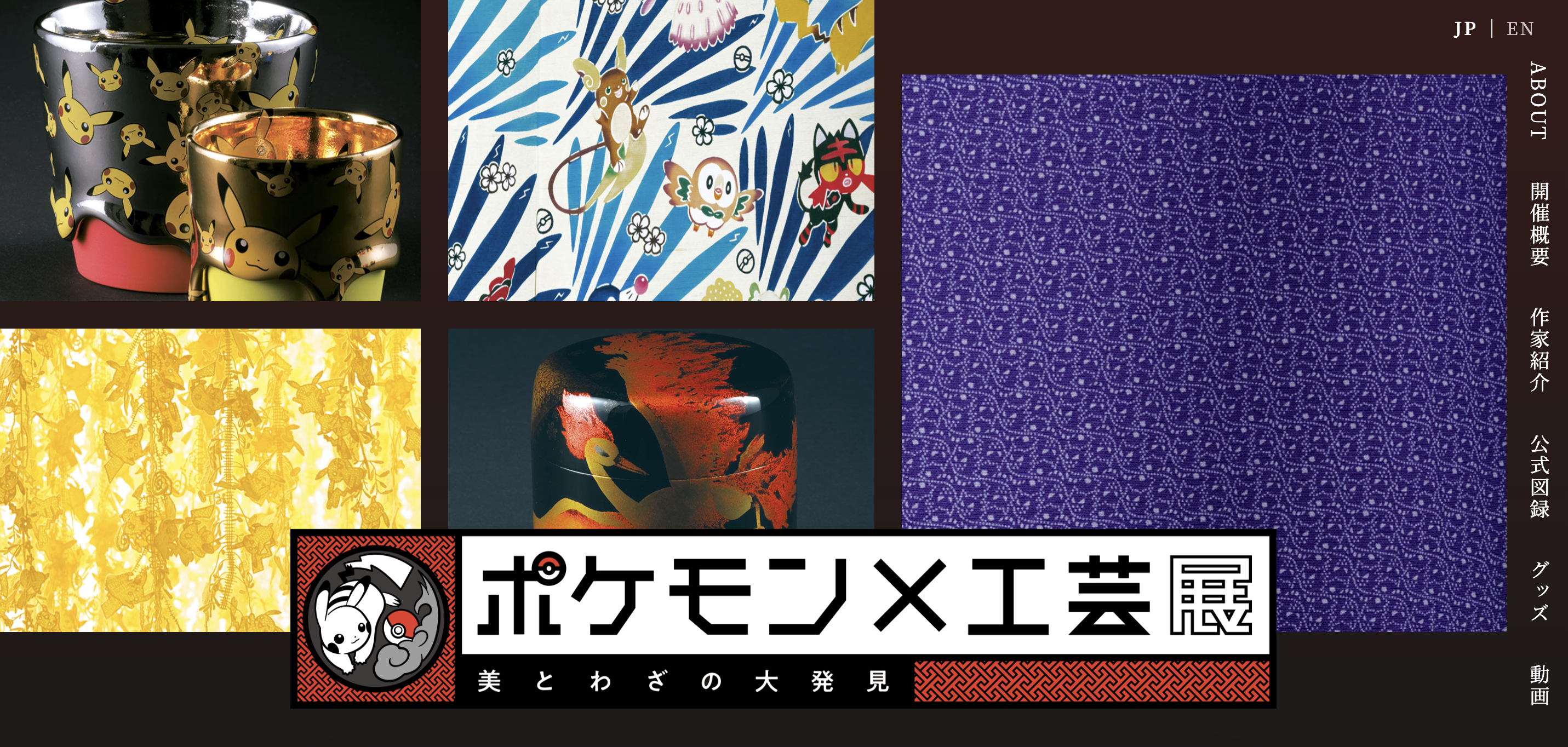

11.ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―│麻布台ヒルズ ギャラリー

「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」は、ポケモンと工芸の出会いから生まれる「化学反応」をテーマにした展覧会です。人間国宝から注目の若手まで、現代日本の工芸を代表する20名のアーティストが、工芸の多種多様な素材と技法でポケモンに挑み、ひらめきと悶えと愉しみのなかから生まれた約70点を公開しています。2023年に石川県の国立工芸館で始まり、国内外を巡回した本展は、大きな話題を呼び来場者数10万人を達成しました。

参照:ポケモン×工芸展―美とわざの大発見― |特設ウェブサイト

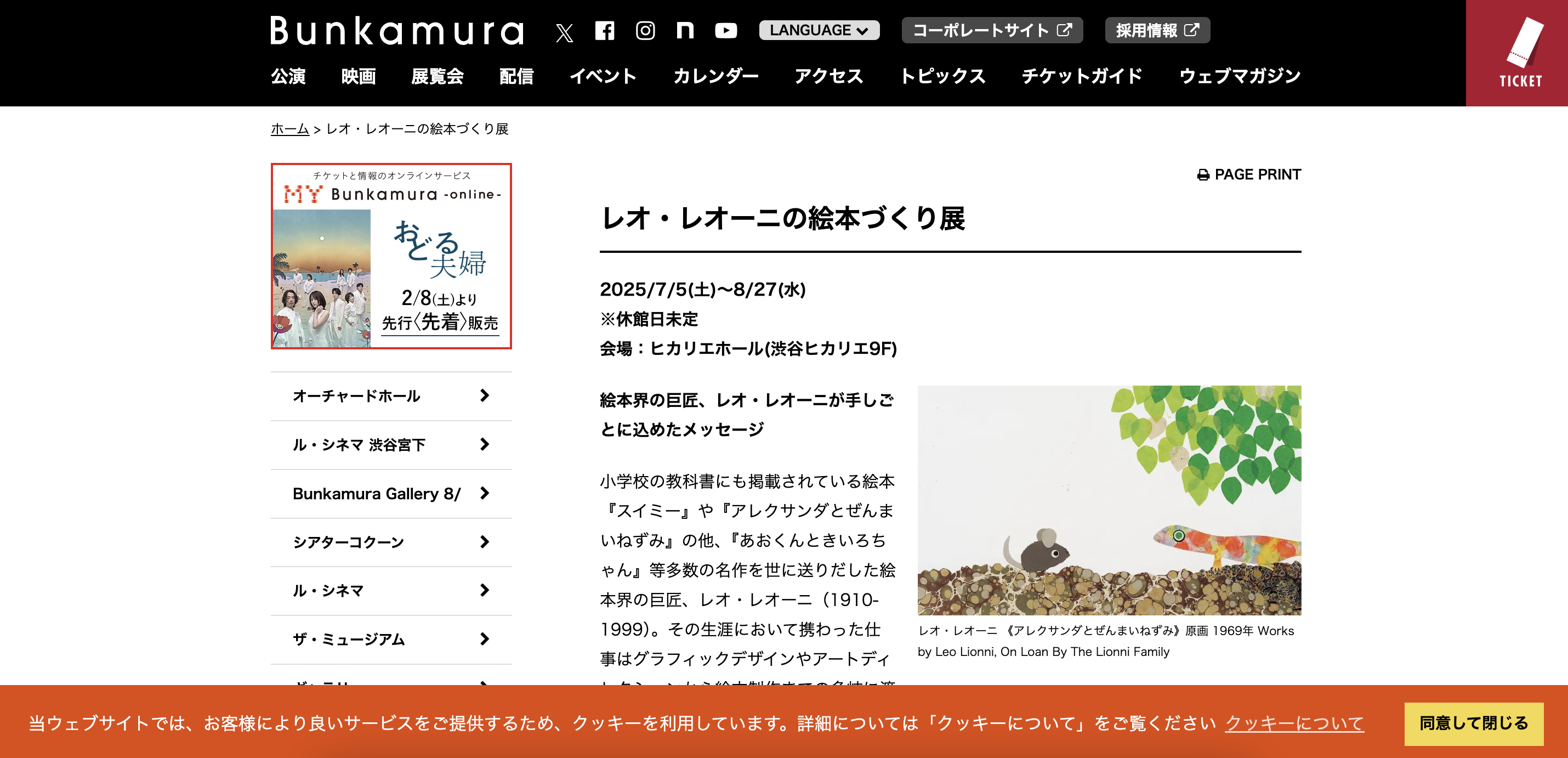

12.レオ・レオーニの絵本づくり展│ヒカリエホール

「レオ・レオーニの絵本づくり展」は、小学校の国語の教科書にも掲載されている「スイミー」で知られる絵本作家レオ・レオーニの絵本づくりの技に焦点をあて紹介する展覧会です。渋谷ヒカリエ9階「ヒカリエホール」で開催される本展では、物語に込められたメッセージと向き合いながら、レオーニの作品が今なお世界中の幅広い世代に愛され続ける背景に迫ります。

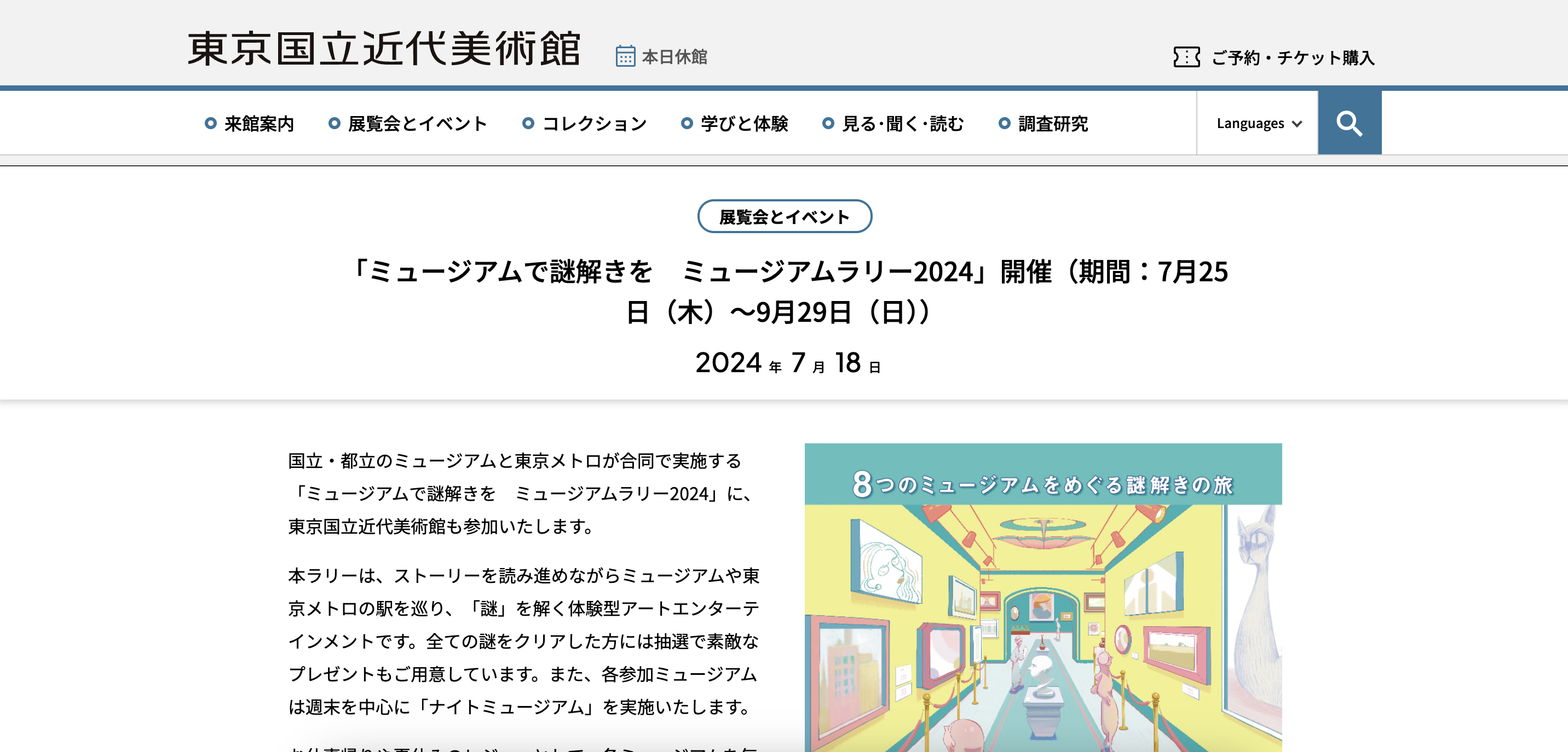

13.ミュージアムで謎解きを ミュージアムラリー2024│東京国立近代美術館

「ミュージアムで謎解きを ミュージアムラリー2024」は、東京都内の8つの国立・都立ミュージアムと東京メトロが合同で開催した体験型アートエンターテインメントです。謎解きには2つのコースがあります。参加者はアートを鑑賞しながらストーリーを読み進め、ミュージアムや東京メトロの駅を巡って「謎」を解き明かします。夏休み期間に開催され、親子で美術館に親しむいい機会になりました。

参照:謎解きミュージカルラリー|謎解きミュージアムラリー2024

14.MINIATURE LIFE展―田中達也 見立ての世界―│旧大連航路上屋

「MINIATURE LIFE展―田中達也見立ての世界―」は、ミニチュア写真家・見立て作家である田中達也の作品展です。野菜や日用品など誰もが知っている身近なものを別のものに見立て、ユーモアたっぷりの小さな世界をつくり出します。国内外で人気を博し、来場者数は累計230万人を突破しています(2024年5月現在)。

参照:MINIATURE LIFE展 -田中達也見立ての世界-

15.『〇(マル)でも×(バツ)でもないもの!』~「ARTと私」正解のない「教育普及」展~│沖縄県立博物館・美術館

でも×(バツ)でもないもの!.png)

『〇(マル)でも×(バツ)でもないもの!』は、アートを見るときに抱きがちな「美術作品をどのように見たらいいのだろう?」という疑問に寄り添えるように工夫された展覧会です。実際に作品を触ったり、音の出る作品から聞こえる音を聞いたりして、アートを自由に感じます。「美術作品は敷居が高く難しいもの」という固定概念を取り除くきっかけになりました。沖縄県那覇市の「沖縄県立博物館・美術館」で開催されました。

参照:『〇(マル)でも×(バツ)でもないもの!』~「ARTと私」正解のない「教育普及」展~|展覧会|沖縄県立博物館・美術館(おきみゅー)

16.子どもの権利写真展│中野東図書館

「子どもの権利写真展」は、寄付・募金によって世界の子どもを支援している国際協力NGO「ワールド・ビジョン・ジャパン(WVJ)」と、中野区が共催した写真展です。子どもの権利について来場者に知ってもらうために、WVJが支援のなかで出会った世界の子どもたちの写真を、「中野東図書館」の階段書架に掲示しました。開催の準備には、中野区立中野東中学校の2年生が参加しました。

多様性をテーマにした展覧会の企画例4選

多様性をテーマにした展覧会の企画例4選を紹介します。

和モダンな内装、500人規模のアクティビティスペース、配信・演出設備が揃ったリーズナブルな東京のレンタル施設「IKUSA ARENA」

17.2024年度 共生の芸術祭「いま、なにしてる?」│京都市美術館別館

「共生の芸術祭」は、京都府内外の障がいのある方の表現を紹介する芸術祭です。京都市美術館別館で、毎年テーマを設け、幅広いジャンルの作品を取り上げています。2024年度は「いま、なにしてる?」と題して、「いま」という時間との出会いをテーマに、9名の作家を紹介しました。会期中は、本展企画者が作品解説を行うギャラリーツアーも開催しました。

参照:2024年度 共生の芸術祭「いま、なにしてる?」|co-jinの展示・イベント|art space co-jin アートスペースコージン

18.2024パラアートTOKYO│としまセンタースクエア

「2024パラアートTOKYO」は、公益財団法人日本チャリティ協会が主催、東京都・豊島区が共催で実施している障がい者のアートの国際展です。「作品の素晴らしさを分かち合うこと」をスローガンにスタートし、世界のさまざまな国のアーティストがアートを通してつながっています。11回目の開催となった2024年は「アートは障害を超え、国境を越える」をテーマに、国内外から応募された絵画・書の作品のなかから約200点の入選作品が「としまセンタースクエア」に展示されました。

19.装いの力―異性装の日本史│渋谷区立松濤美術館

「装いの力―異性装の日本史」は、「異性装」をテーマとした渋谷区立松濤美術館の展覧会です。日本の文化・風習・芸能などにおける「異性装」の歴史を、絵画、衣裳、写真、映像、漫画などさまざまな芸術作品からたどりました。ヤマトタケルのようないにしえの神話から、現代の美術作家やドラァグ・クイーンまでを取り上げ、ジェンダーやセクシュアリティなどについても問い直す展示として注目されました。

20.ブブ・ド・ラ・マドレーヌ 「花粉と種子」│オオタファインアーツ

「花粉と種子」は、長年ジェンダーや個人・社会の境界などをテーマに活動をしてきた、美術作家ブブ・ド・ラ・マドレーヌの個展です。恵比寿の現代美術ギャラリー「オオタファインアーツ」で開催されました。ブブは、2022年の個展「人魚の領土―旗と内臓」で、人魚の尾びれを植物に見立てた作品を発表し、評判を呼びました。人魚が「両性具有」であり、雌しべと雄しべによって受粉する植物と同じように生殖する存在だと想像したのです。2024年の本展では、この人魚の尾びれと、そこから放出される花粉のような生殖細胞により生まれる「生命の種子」をイメージして制作されたインスタレーション作品と絵画を展示しました。

展覧会の会場におすすめ「IKUSA ARENA」

「IKUSA ARENA」は、株式会社IKUSAが運営する複合型体験施設です。会場に足を踏み入れると、伝統的な和とモダンが融合したエントランスが広がり、来場者の期待感を誘います。館内には1,000㎡を超えるフリースペースがあり、大規模な展覧会の会場として利用できます。展示品をライトアップする照明設備やアナウンス用の音響機材も備わっています。

飲食物の持ち込みができ、ケータリングサービスにも対応しているため、オープニングパーティーも開催可能です。会場は1年前から予約できます。

最近は、謎を解きながら展覧会を巡る謎解き企画が人気ですが、IKUSAでは専用のキットで本格的なアナログの謎解きゲームを楽しめる「おみやげ謎」のサービスを提供しています。来場者が楽しめる企画をお探しの方はぜひお問い合わせください。

まとめ

今回は、展覧会の事例を紹介しました。展覧会を成功させるポイントはいくつかありますが、そのなかでも会場は重要な要素です。作品の魅力を最大限に引き出す展示環境をつくるために、会場選びを慎重に行う必要があります。実際に現地へ足を運び、立地の利便性や会場の雰囲気、移動動線などをしっかり確かめたうえで決定するようにしましょう。展覧会の開催を検討している方は、今回の記事をぜひ参考にしてください。

都内でイベント会場をお探しなら、700人まで収容可能なIKUSA ARENAがおすすめです。

スポーツイベントから懇親会まで、幅広い用途に対応できる会場の空き状況と料金プランを今すぐチェックしませんか?